船橋市・馬込沢の藤田ピアノ音楽教室、代表の藤田晃太朗です。

今回は、カール・チェルニー Carl Czerny(1791-1857)作曲《30番練習曲》Op.849より、16番から20番までの5曲について、演奏のヒントと注意点を解説していきます。

練習曲集も中盤に差し掛かり、この16番から20番にかけては、多くの方が難しさを感じ「どう弾けば音楽的になるのだろう?」と立ち止まって考える箇所ではないでしょうか。

はじめに

チェルニーの練習曲を、もっと音楽的に弾きたい。

そう思って情報を探してみても、専門的すぎて「結局どう弾けば良いの?」と感じたり、逆に単純すぎて物足りなかったり…。そんな経験はございませんか。

この記事では、作曲家の意図や音楽の背景といった専門的な視点を大切にしながらも、「誰もが日々の練習に活かせる、具体的で分かりやすい言葉で伝えたい」。そんな想いで執筆しています。

皆様のチェルニーとの時間が、より豊かで実りあるものになるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

この記事の対象読者

- チェルニー30番に現在取り組んでいらっしゃる、大人の学習者の方

- お子様の練習に、より深く寄り添いたいと考えていらっしゃる保護者の方

- より音楽的な演奏を目指し、自ら探求する意欲のある若い学習者の方

(※難しい音楽理論の話はしませんので、ご安心ください。)

演奏動画で、まずは全体のイメージを掴みましょう

解説を読む前に、まずは演奏動画をご覧ください。

5曲通して聴いていただくことで、曲全体の流れや雰囲気を掴むことができ、この後のポイント解説がより深く理解できるようになります。

▼【演奏動画】チェルニー《30番練習曲》Op.849より 16-20番

練習曲の目的:「メカニズム」の意味

チェルニーのこの練習曲集の原題には、「メカニズム」という言葉が含まれています。

この言葉を聞くと、どこか無機質で、ひたすら指を機械のように動かす訓練というイメージを持たれる方も少なくないかもしれません。

しかし、チェルニーが本当に目指したものは、決してピアニストを思考停止の「機械」にすることではありませんでした。

むしろ、その逆です。

ピアノを弾く上での基本的な動き、すなわち「メカニズム」を無意識に、そして自由自在にコントロールできる強固な土台として身につけること。それによって、私たちは初めて指の動きといった物理的な制約から解放され、音楽そのものの表現に、100%集中できる「自由」を手に入れることができるのです。

メカニズムの習得とは、いわば音楽を語るための「語彙」を増やすようなものです。

語彙が豊富であればあるほど、私たちは自分の考えを自由自在に、そして表現豊かに話すことができます。ピアノも同じで、テクニックという語彙を身につけることで初めて、私たちは楽譜の奥にある音楽が持つ本来の響きを、自由に引き出すことができるのです。

ですから、この練習曲に取り組むときも、決して機械的な練習に陥らないでください。

常に心の中に、「どうすればこの音型は、もっと音楽的に響くだろう?」「このパッセージが持つ魅力は何だろう?」という問いを持ち続けること。それこそが、この練習曲集の真の価値を引き出す、最も大切な鍵となります。

チェルニー30番の楽曲形式について

楽曲の形式を理解することは、演奏解釈の大きな助けとなります。この練習曲集で用いられる形式は、主に2部形式と3部形式という、2つのシンプルなパターンに分類できます。

この記事では、読者の皆様の便宜を考慮し、それぞれを形式①(2部形式)、形式②(中間部と再現部を反復する3部形式)として、解説の中で繰り返し示していきます。

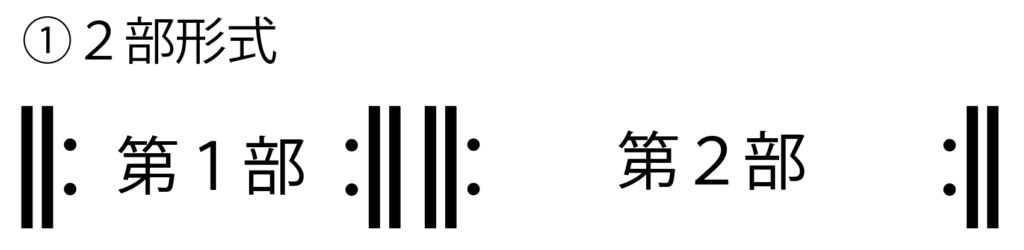

形式①:2部形式

「第1部」と「第2部」という、2つの主要な部分から構成される形式です。多くの場合、それぞれの部は反復記号によって繰り返されます。

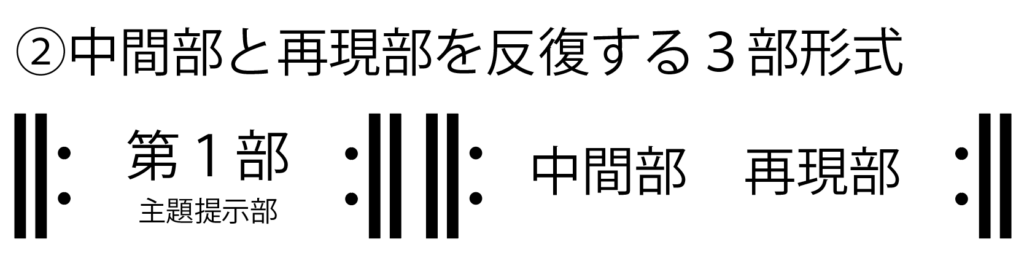

形式②:中間部と再現部を反復する3部形式

この「中間部と再現部を反復する3部形式」は「主題提示部」「中間部」「再現部」という、3つの主要な部分から構成される形式です。

提示された主題が、一度別の性格を持つ中間部を経て、再び回帰する構成を取ります。

各曲のポイント

それでは、16番から20番までの各曲について、具体的なポイントを見ていきましょう。

No.16:両手の斉奏と指の技巧(動画00:24-)

形式:①(2部形式)

この曲について

この練習曲は、両手が同じ動きをするユニゾンが特徴的です。同時に、そのパッセージには、ヴァイオリンの書法から着想を得たと思われる部分も見られます。

演奏のポイント

無駄な力みをなくし、必要最小限のエネルギーで、ピアノが持つ本来の響きを最大限に引き出すための、弾き方をおすすめします。

指の力だけに頼らず、手首や腕の重さをうまく利用する感覚を掴むことが、この曲、そして今後の学習においても非常に重要になります。

練習で特に意識したい箇所

- 16小節目や32小節目などでは、2拍子の大きな流れを見失わないように各拍の頭を意識して演奏してみましょう。

- 17小節目(第2部開始部)は指が焦ってテンポが走りがちです。落ち着いて弾き始めることが大切です。

No.17:装飾音の奏法(動画01:57-)

形式:②(中間部と再現部を反復する3部形式)

この曲について

この練習曲は装飾音が特徴的な曲です。軽やかに、そして音楽的に演奏するためのテクニックが求められます。

演奏のポイント

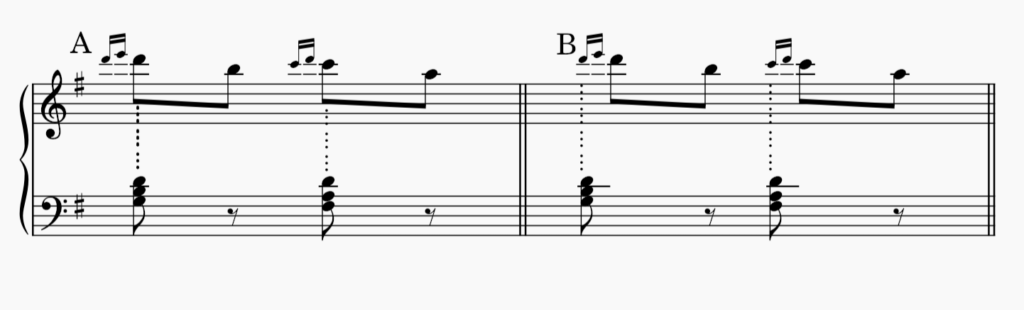

装飾音は基本的に「前に出して」弾く(Aの弾き方)、つまり、装飾される本体の音の「拍の前に食い込む」形で演奏するのが、この時代の様式として自然です。

練習の進め方としては、まずはゆっくりとしたテンポで指の動きを確実に覚え、慣れてきたら、細かいミスを気にしすぎずに、曲全体のテン-ポ感を優先して練習する、という段階的なアプローチが良いでしょう。

練習で特に意識したい箇所

- 装飾音は細かい動きなので、練習に集中するあまり曲全体の音楽の流れが止まってしまいがちです。常にテンポ感を犠牲にしないように気をつけましょう。

- 25小節目で装飾音のパターンが変化します。指の動きが変わることを事前に意識し、特に注意して練習しましょう。

- 29小節目からの半音階は、ここでも「省エネ」を意識して、最小限の動きで滑らかに弾くことを目指しましょう。

- 41小節目以降は、曲が盛り上がるにつれて気持ちが高ぶり、テンポが速くなりやすい箇所です。冷静さを保ち、正確なリズムを心がけましょう。

No.18:音階と指の独立性(動画03:57-)

形式:②(中間部と再現部を反復する3部形式)

この曲について

この練習曲は、音階(スケール)が中心となっており、譜読み自体は比較的易しいと感じる方が多いかもしれません。しかし、特定の箇所で、指を意のままにコントロールするための高度な独立性が求められます。

演奏のポイント

この曲の技術的な難所は、15小節目の右手にあります。3の指でソの音を保持したまま、4と5の指で細かく動くパッセージを演奏しなければなりません。

頑張って指を動かそうと力むのではなく、手首を柔軟に保ち、必要最小限の力で弦を鳴らす感覚を掴むことが重要です。

練習で特に意識したい箇所

19小節目からは、それまでの両手ユニゾンとは異なり、左右の手の音が部分的に変わるため、混乱しやすい箇所です。まずは片手ずつ、音の変化を正確に楽譜で確認してから、ゆっくりと両手で合わせる練習が効果的です。

No.19:舞曲のリズムとフレージング(動画05:36-)

形式:②(中間部と再現部を反復する3部形式)

この曲について

この練習曲は、3/8拍子の軽快な舞曲風の楽曲です。躍るようなリズムにうまく乗ることが、音楽的な演奏への鍵となります。

ピティナ(一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会)のコラムにおいても、「古典的なスケルツォ/メヌエット楽章よりも早めのテンポで演奏するのが様式に即している」という専門的な見解が紹介されており、非常に参考になります。

また、この曲にも弦楽四重奏を思わせるような、声部間の生き生きとした対話が見られます。

演奏のポイント

右手の華やかなメロディに耳を奪われがちですが、この曲の心臓部、すなわち性格を決定づけているのは左手の伴奏です。1小節を一つの大きなまとまりとして感じながら演奏してみましょう。

練習で特に意識したい箇所

- 4小節目などに見られる3連符へのリズムの切り替えは、つまずきやすいポイントです。

- 20小節目からの右手アルペジオは、指の力だけで頑張りすぎると腕が疲れてしまいます。手首を柔軟に使って、滑らかに演奏しましょう。

- 41小節目の右手は、それまでの流れから、慣れで誤って主題のメロディに戻ってしまいやすい箇所です。再現部では主題が完全には回帰しないことを、意識的に覚えておきましょう。

No.20:急速なパッセージと跳躍(動画07:16-)

形式:②(中間部と再現部を反復する3部形式)

この曲について

この練習曲は、主に右手の素早い指さばきと、正確な跳躍のテクニックを練習するために書かれています。曲集の締めくくりに向けて、より高度な技術が求められます。

演奏のポイント

ここでも、8/6拍子を「大きな2拍子」として感じることが、安定した演奏への第一歩です。

しかし、それだけでは右手が空回りして、テンポがどんどん速くなってしまう危険性があります。大きな2拍子の流れの中に、1拍を構成する3つの8分音符のリズムもきちんと意識することで、急速なパッセージを、よりコントロールされた、音楽的なものにすることができます。

練習で特に意識したい箇所

- 6小節目の右手に見られる、細かいパッセージの中での1オクターブ跳躍は、この曲の大きな難所の一つです。跳躍先の音を事前に目で確認し、慌てずに手首を使ってスムーズに移動する練習を繰り返しましょう。

- 19-20小節目の右手は、指の拡張・収縮といった、より複雑な動きが連続します。ここも「省エネ」の意識を忘れず、力まかせに弾かないことが、滑らかな演奏への鍵となります。

おわりに:演奏を考えるヒントとして

今回は、チェルニー《30番練習曲》より、16番から20番までの5つの小品について、演奏を考える上でのヒントをいくつか解説しました。最後に、各曲で大切にしたいニュアンスを振り返ってみましょう。

- No.16: 両手をぴったりと合わせる技巧と共に、「省エネ」という合理的な奏法の感覚を掴んでみましょう。

- No.17: 装飾音は音楽の流れを止めずに、拍の前に軽やかに出すことを意識してみましょう。

- No.18: 難しいパッセージと向き合うことで、指の独立性を高め、音階をより滑らかに奏でてみましょう。

- No.19: 軽快な舞曲のリズムを左手で感じながら、生き生きとしたフレージングを探してみましょう。

- No.20: 急速なパッセージと跳躍をコントロールし、より正確で安定した演奏を目指してみましょう。

これらのポイントが、ご自身の演奏と向き合う上での、ヒントとなれれば幸いです。

練習曲への取り組みは、時に孤独で、困難な道のりに感じられるかもしれません。しかし、一つ一つの課題の先に、音楽をより自由に、そして豊かに表現できる新しい世界が広がっています。この記事が、その長い旅路を歩む皆様の、ささやかな伴走者となれれば、これほど嬉しいことはありません。

もし、さらに踏み込んだアドバイスや、個人に合わせた指導をご希望でしたら、どうぞお気軽に当教室にご連絡お願いいたします。

参考文献

上田泰史 2014 2.《30のメカニズム練習曲》作品849~タイトルの解読 ピティナ調査・研究 https://research.piano.or.jp/series/czerny30/2014/04/2_30_849.html 2025/08/18

上田泰史 2014 21. パリで出版されたチェルニー練習曲―3つのタイプ:タイプ②その2 ピティナ調査・研究 https://research.piano.or.jp/series/czerny30/2014/09/21_2_1.html 2025/08/18

上田泰史 2015 42. 「30番」再考 ~ 第16番:ヴァイオリンに特徴的な音型 ピティナ調査・研究 https://research.piano.or.jp/series/czerny30/2015/03/42_30_16.htmll 2025/08/18

上田泰史 2015 43. 「30番」再考 ~ 第17番―性格的な小品:対照的な2つの情景 ピティナ調査・研究 https://research.piano.or.jp/series/czerny30/2015/03/43_30_17_2.html 2025/08/18

上田泰史 2015 42. 44. 「30番」再考 ~ 第19番―弦楽四重奏風のスケルツォ ピティナ調査・研究 https://research.piano.or.jp/series/czerny30/2015/04/44_30_19.htmll 2025/08/18

カール・ツェルニー 1956 『30番練習曲』 東京: 全音楽譜出版社。

この記事を読んでくださった方へ

記事を読んでくださり、ありがとうございました。

この記事は、ある程度ピアノを弾ける生徒さん向けの内容でした。

しかし、当教室では初心者の方の入会も大歓迎しております。

「少しでもピアノをやってみたい」と思っているお子様、そして保護者の皆様、どうぞお気軽に体験レッスン(初回は無料)にお越しください。楽しく丁寧に、基礎から発展までお手伝いいたします。

ピアノを真剣にやることは、とても大変なことですよね。その姿勢は本当に素晴らしいことだと思います。

もし、この記事を見て「直接アドバイスを受けたい」「楽譜の解釈をもう少し深めたい」と感じていただけましたら、ぜひ一度、体験レッスンにお越しください。

他の先生に習っている方も、もちろん歓迎いたします。一回だけの単発レッスン(初回は無料)としてのご利用も可能ですので、ご安心ください。

初めてのレッスンは無料で行っています。

色々なニーズの生徒さんに対応したいと思っておりますので、是非一度、教室にお越しいただけると嬉しいです。

▼体験レッスン(初回は無料)のお申し込みはこちらから▼

お気軽にお申し込みください!

藤田ピアノ音楽教室

代表 藤田晃太朗